半年召回15次,涉及近百萬台車,特斯拉最近簡直陷入了召回「泥潭」。。

2月3日,特斯拉宣佈將召回57萬台汽車,原因是特斯拉汽車的”Boombox”功能允許車輛在行駛時通過外部揚聲器播放聲音,這違反了美國要求電動汽車發出行人警告噪音的聯邦安全標準。

而就在這次召回前的幾天里,特斯拉還連續發起了三次召回,分別因為除霜除霧系統失靈、安全帶提示音失靈、自動停車功能存在撞車風險等原因。

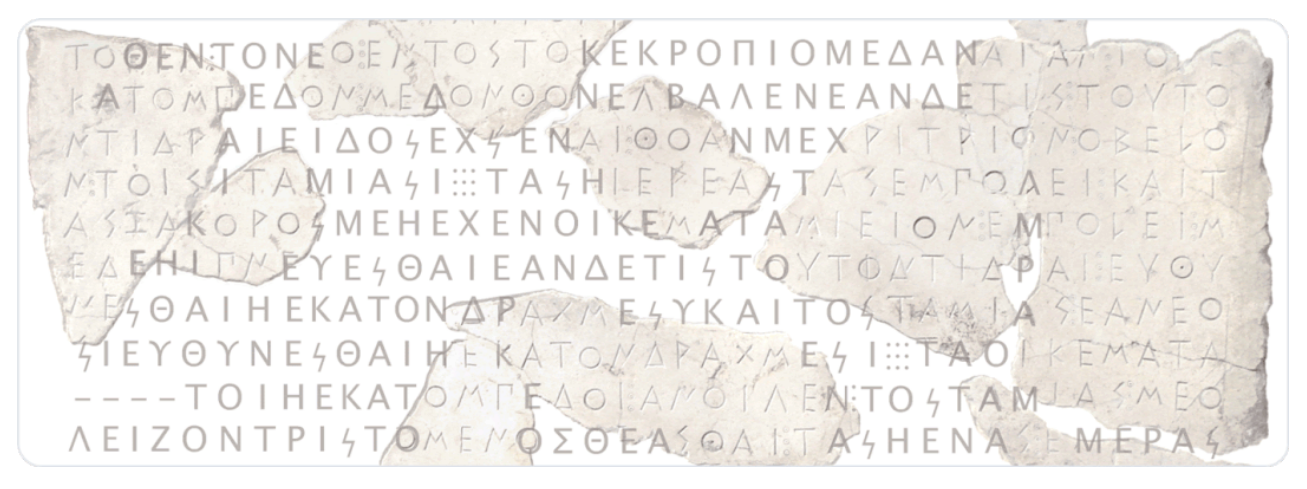

▲特斯拉在美國召回情況統計表

連續4次召回引起了不小的關注,但仔細回看最近半年的消息可以發現,過去180多天里特斯拉總計發起了15次召回,其中美國11次、中國3次、加拿大1次,旗下四款量產車全部都有涉及。

▲特斯拉在其他地區召回情況統計表

發生召回並不奇怪,但最近這一波召回頻率和規模明顯已經超過了過去幾年特斯拉召回事件的平均水準了。

那麼這背後到底發生了什麼? 都是哪些車型出現了哪些問題,官方又將如何進行補救呢? 車東西詳細統計了最近發生的15起召回事件的具體資訊,找到了問題的答案。

01 半年11次召回,涉及超百万台汽车

召回,是特斯拉在2022年最先面临的麻烦事。

根据外媒信息显示,从上个月底到这个月初,不到十天的时间内,特斯拉已经发起了4次召回。而令人惊讶的还不仅是召回的次数,还有召回的规模。

▲特斯拉在美国召回情况统计表

1月31日,因为车辆的安全带提示音失灵,会导致用户无法确认安全带的状态,增加受伤风险,特斯拉宣布将会召回817143辆车,其中涉及了部分2021~2022年生产Model S、Model X,2017~2022年生产Model 3和2022~2022年生产Model Y。这也是特斯拉发起召回规模最大的一次。

三天后,特斯拉又因为Boombox功能会掩盖行人警告系统声音从而导致事故隐患,宣布将召回578607辆。

▲装有Boombox的特斯拉汽车

而另外两次召回的规模虽然不算太大,但也分别有26681辆和54000辆。4次召回规模超百万辆,这是特斯拉此前从未发生过的事情。

但特斯拉却并不是在今年才陷入召回的困境中,在去年就已经连续发生过多起召回了。

NHTSA文件显示,10月24日,特斯拉因为安全气囊安装问题和前悬架横向连杆紧固件松动的问题,分别召回了少量2020~2021年生产的Model 3和2800辆2020~2021年生产的Model Y与2019~2021年生产的Model 3。

▲特斯拉Model 3

10月28日,因为通信错误可能会导致错误的前向碰撞警告 (FCW) 或自动紧急制动 (AEB) 系统的意外激活,特斯拉召回了11704辆2017~2021年生产的Model S、Model 3、Model X和2020~2021年生产Model Y。 Continue reading →