「金屬氧化物電動汽車電池材料、加工和後處理技術」研討會

在新能源汽車高速發展的浪潮下,汽車動力電池儲能和安全問題備受關注。高效的動力電池能夠降低能源損失,減少廢氣排放,保護環境,從而促進汽車行業全面升級轉型,也能推動國家綠色經濟發展。對汽車企業而言,新技術的開發有助提升其市場競爭力,隨著政策對油耗排放的要求日益嚴格,高效的動力電池系統能滿足整部車的排放要求,有利於企業的生產經營。此外,高效安全的電池材料既能顯著改善能源的利用效率,又可以降低整部汽車的使用成本。

青島科技大學化工學院 秦國輝教授介紹了鈉離子電池背景、應用場景、主要挑戰和技術原理改進和回收。隨著鈉離子電池大規模應用,在能量密度要求不高的場景中,鈉離子電池有著廣闊的應用空間,例如:電動兩輪車、低速四輪車、儲能電站和5G基站。鈉離子電池主要挑戰是提高鈉離子電池快充性能、極端環境適應性、降低成本和提高其安全性能。鈉離子電池成本低廉,在安全性、電解液導電性、高低溫性能、儲存和運輸等性能方面展現出優於鋰離子電池的潛力,是鋰離子電池的良好替代品。同時,可協同優化電解液、黏結劑、隔膜和電極結構提高鈉離子電池的安全性、極端環境適應性和快充性能。此外,聯合化學生物技術提高鈉離子電池回收技術,發展綠色高效儲鈉技術。

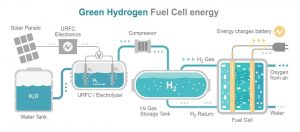

松山湖材料實驗室 高級工程師 趙國瑞博士介紹了車用氫燃料電池技術發展趨勢。車用氫燃料電池技術的特點為發電效率高、環境污染少、比能量高、噪音少,燃料範圍廣泛、可靠性高等。其中燃料電池可依工作原理細分為不同類別,亦有不同特徵、性能和發展潛力。會議中分析了氫燃料電動車對比鋰離子電動車和燃油車的不同特點,如氫燃料電動車的續航里程與燃油車相若,但全生命週期裡的二氧化碳排放比鋰離子電動車少20%,亦比燃油車少30%。雖然氫能車行駛時不會釋出二氧化碳,但生產時仍難免造成排放。

研討會亦分析了全球和內地的燃料電池汽車行業發展。燃料電池汽車是全球各國的一大研發趨勢,各國均積極研發氫燃料電動車和部署加氫站,其中韓國為擁有最多加氫站的國家。此外,日本更早於2013年定下發展氫能車的國策。相比內地於2019年才起步發展燃料電池汽車,儲氫相關技術仍需大力發展,國內仍有相當技術等待量產。目前需主力提升電池性能和壽命、模塊化和系列化發展、汽車動力系統混合化、提升全產業鏈技術、減少污染(如採用綠氫)、降低能耗,以及加大扶持政策。

深圳大學增材製造研究所 陳張偉教授介紹了鋰電池具有高能量密度、長循環壽命、無記憶效應和環保,但仍需進一步提高比能量。因爲能量密度與功率密度存在矛盾,因此可以採用低於曲度設計和電極新構型設計。創新電池構型可以採用激光刻蝕法和3D打印技術,製備不同形態的三維電極。適用於儲能電池製造的主流3D打印技術按照原材料類型可分爲以下幾種:

- 液態材料:立體光刻、數字光處理、雙子光聚合、噴墨打印、擠出直寫;

- 粉體材料:黏結劑噴射、激光選區燒結、激光選區熔化;

- 固體材料:分層實體製造、熔融沉積成形。

- 目前3D打印電池案例有LFP-SiO@C/graphite全電池、3D打印石墨負極和鈷酸鋰正極或天然石墨負極交叉型三維全電池等。

綠色氫燃料電池工作流程